2022年6月10日,澳门·威斯尼斯wns888入口 “南强世界史系列讲座”2022年第一期顺利开展,主题为“太平洋沿岸的城市——以青岛和洛杉矶为例的城市环境史比较研究”,由中国人民大学历史学院教授侯深主讲,澳门·威斯尼斯wns888入口历史系教授韩宇主持。讲座吸引了来自中国人民大学、南开大学、上海大学、澳门·威斯尼斯wns888入口、中山大学等诸多高校200余名师生的广泛参与。

《无墙之城:美国历史上的城市与自然》

讲座伊始,侯深教授向大家介绍了她选择这一主题的缘由。支持她进行探索的首先是个人情怀,虽然侯深教授于2021年出版了广受好评的《无墙之城:美国历史上的城市与自然》一书,但在她看来,这本以“美国城市环境”整体为切入的作品更像一种全面考察性质的“survey”,其中缺乏一种“地方感”,即一种需要在特定的地方性研究中去寻得的体悟。结合侯深教授幼时生于兰州却眷恋青岛的个人经历,及其母亲年事渐高后对海洋的向往,这座处于陆海之交的“第二故乡”便成为此次主题的第一个研究对象。但若只研究青岛,便意味着她要搁置多年来在美国环境史领域所做的训练和积累,因此同在太平洋沿岸的美国城市洛杉矶成为了比较研究中的另外一端。其次是目前历史研究中海洋的“缺席”,在侯深教授看来,虽然海洋覆盖了超过70%的地表,但大部分学者在研究过程中仍将人类视为一种陆地生物,鲜少重视陆地与海洋之间的关联。作为城市与海洋的相遇,侯深教授本想就青岛与洛杉矶、泉州与波特兰进行两组比较研究,但因其中每座城市的相关资料卷帙浩繁,故只能择取其一,以青岛和洛杉矶为例,进行“家乡”与“异乡”的比较。

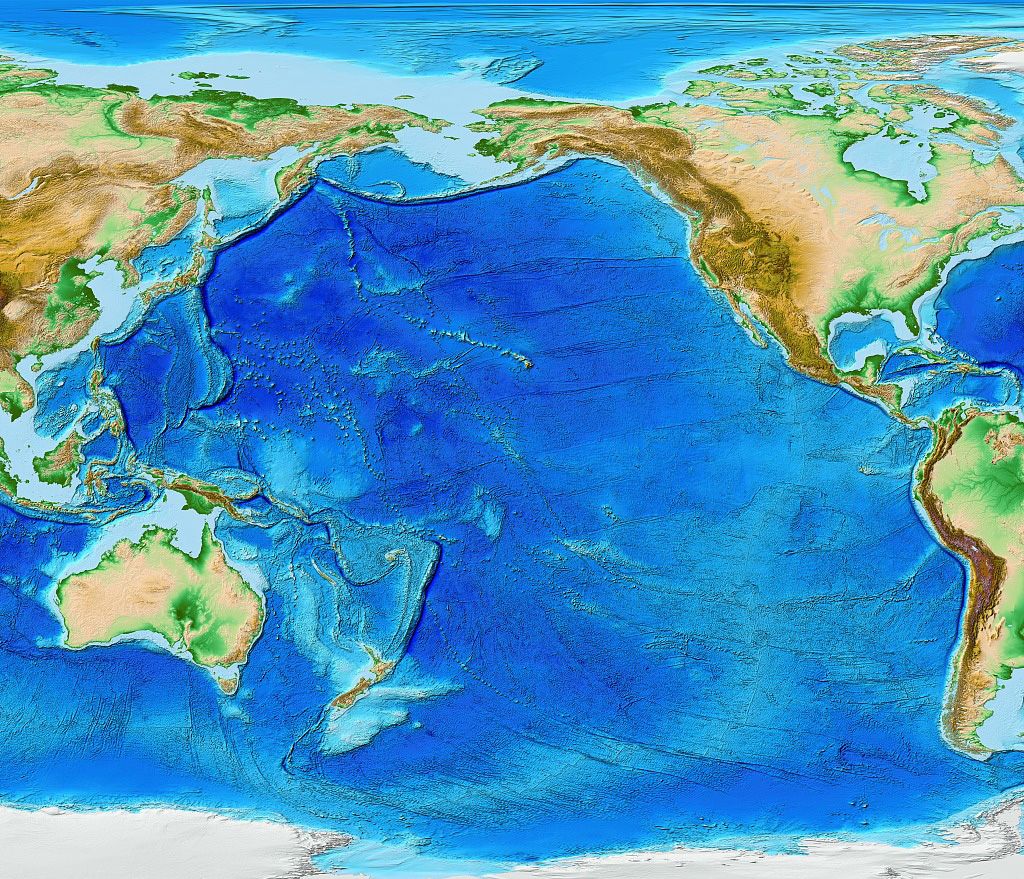

被人类认知所忽视的太平洋

侯深教授首先介绍了两城之间的重要水体——太平洋。作为世界上最大的水体,其面积1.6525亿平方公里,占全世界46%的水表面积和32%的 地球面积。但这片宏伟的大洋却长期在世界历史上呈现一种“缺位”状态。当然,这并不意味着人类在太平洋之上全无经历。实际上,早在6-7万年前的旧石器时代就已出现去往太平洋的移民,这些移民大多在沿海地区活动,通过早已消失的路桥奔赴各地。频繁的移民活动出现在公元前3000-1500年的新石器时代,此时部分熟悉洋流规律的东亚人开始搭乘原始的船只前往澳大利亚、新西兰等地。然而虽有一些空间上的探索,但彼时的人们还未建立起有关整片大洋的知识性认知。关于太平洋真正意义上的知识性认知始自现代,广为人知的麦哲伦航行拉开了这一进程的序幕。1521年,费迪南·麦哲伦将该水域命名为Mar Pacifico。此后的数个世纪,西班牙人无数次在这片大洋进行探险。18-19世纪,俄国人加入其中,开始了对北太平洋地区的探索。不过真正意义上跨太平洋两岸的交流发生在19世纪后半叶,此时美国完成了大陆版图的西扩,1843年金矿的发现以及1848年“淘金热”不仅持续将美国国内人口引向西部,也在世界范围内引发了源源不断地向西海岸进发的移民浪潮。因此从各种意义上来说,太平洋在人类知识版图上均是一个现代的海洋。

太平洋

那么在此之前,人类如何认知海洋?侯深教授讲道,在漫长的人类历史时期,我们对于这片海洋的认识极为有限,我们的认识更多集中于“海”,而非“海洋”。就中国而言,我们现在所讲的“中国海”(China Sea)毫无疑问是属于太平洋的一部分。但在很长的一段时间内,太平洋在中国人眼中是一片完全陌生的水体。中国人最伟大的一场航行便是在15世纪初由郑和率领的宝船下西洋,如果抛却一些大胆猜想,认为郑和已经横渡太平洋到达现今美国西海岸地区——现有资料证明郑和一行人仍是在进行由中国海进入印度洋最后超越印度洋的沿岸航行。虽然中国早在战国时就已有某种程度上的海上贸易,甚至到南宋时海上贸易占据岁入的半壁江山,但这些贸易基本集中于印度洋地区,并未与太平洋发生实质上的联系。就欧洲人而言,至少在哥伦布发现新大陆之前,他们对世界的认识主要是基于托勒密的地图。这幅地图上虽有大洋,但基本是依托时人对大西洋的理解进行绘制。这一世界的中心便是他们所言的地中海。这片不大的海域凝聚了欧洲人对海洋的一切想象、传说、向往与恐惧,围绕着地中海的大洋对他们来说则是一种完全陌生的状态。故此,欧洲人对海洋的理解其实就是一种对“地中海生态”(Mediterranean Ecology)的理解。

当我们谈 到“地中海生态”的时候,其实我们所言的不仅是托勒密地图中向我们展示的地中海,而是散布全球的地中海沿海地区(Mediterranean littorals)。那么“该地区究竟有怎样的生态特征,提供了怎样的生态现实?”便成了一个很有意思的问题。实际上,这一地区仅包含3-5%的地球表面,是地球上主要环境系统中最小的气候类型。其特征为夏季干旱,冬季温和、湿润。其植被为常绿阔叶灌丛。在这些生态现实的基础上,欧洲人形成了一种类似于中国“江南愿景”的“地中海愿景”(Mediterranean Imaginary)。其中海洋与沙滩、阳光明媚,不寒不燥的气候是该愿景的必需品。在18世纪的欧洲,人们渴望在此寻求健康与疗养。时至今日,这些因素成为一种现代生活的符号,蕴含着休闲、时尚、开放、自然的寓意。

边缘的崛起——青岛和洛杉矶的成长史

在这一愿景的影响下,侯深教授接受了欧洲人与青岛和洛杉矶两地环境现实相遇的故事。同样临近太平洋的地理位置、相差大致半个世纪的城市诞生历程使得这两个城市具有可比性。但侯深教授表示,无意讲述一部简单的城市发展史,她试图在“城市的建立者与居住者怀有怎样的环境期待?”“多大程度上,他们所面对的环境现实鼓励了他们的环境期待?”“多大程度上,允许其环境期待的实现?”“又在多大程度上,打碎了他们的环境期待?”“他们的环境期待又怎样改变了他们的环境现实?”“在改变中,他们将自身带入怎样的不确定性当中?”六个前置问题的基础上,解答“为何在过去的一个半世纪中,它们分别从边缘成为全球性的都市?”“为何两个在文化源头上如此不同的地方,最终在规模、城市景观甚至城市气质上变得如此相似?”这两个后续问题。

青岛

就青岛而言,在20世纪之前,这片海滨地区只生活着少量渔民和辛苦谋生的农民,淡水和植被都不算丰富,是名副其实的“帝国边缘”。1898年,青岛成为德意志帝国的第一个远东殖民地。彼时德国人初临青岛,环境期待与其旧有的环境体验交融,期望将这个“帝国边缘”地区建构成一座符合“地中海愿景”的宜人都市。他们期望青岛成为连接华北腹地与海外市场的港口城市、成为以轻工业和商业为主的现代城市、成为建立在消费文化之上的城市、成为远东的地中海度假城市,即一座不在地中海气候区的“地中海”城市。通过在青岛创设啤酒产业,以及扶持前向和后向产业的发展,德国人部分实现了这一愿景,而该愿景也在潜移默化中影响了青岛的后续发展。现在的青岛俨然是一座面向海洋的全球城市。该城1000万人口中有六成住在城市,GDP处于中国城市第13位。既是世界第五大港(有争议),也是中国最宜居的城市之一。

与青岛隔洋相望的洛杉矶,起初也并非今日样貌,与处在“帝国边缘”的青岛一样,彼时的洛杉矶也因艰苦的自然条件而得名“毒橡树之地”。受其水源限制,这一地区长期处于人口稀少的状态,至19世纪七十年代仍是一个较为落后的农业地区。较之依靠金矿起家的旧金山,我们不禁会问洛杉矶究竟有哪些优势促使其得以从边缘走向中心?侯深教授认为这一崛起与洛杉矶的深历史息息相关。从某种程度上讲,洛杉矶的深历史就是该地逐渐被太平洋型塑的历史。其对洛杉矶的正向影响在于:百万年前的海洋生物形成的化石能源为其提供了大量的“黑色黄金”。1892年,该地发现石油。1923年,该地成为全世界最大的石油生产地,生产全世界1/4的石油。在充足的能源支持下,1915年,洛杉矶拥有55000辆汽车,成为名副其实的汽车的城市;湿度适中、阳光明媚的地中海气候赋予了洛杉矶这一海滨城市作为度假胜地的潜质等。当然洛杉矶的深历史中也有城市建造者不愿面对的环境现实:该地位于环太平洋火山带(the Pacific ring of fire)之上,处于太平洋板块与北美板块形成的断层地带。故此地易受地震、飓风、山火、极度缺水等恶劣条件的威胁。虽有上述难题,这座建立在断裂带休眠期的城市还是得到了迅速的发展。在水、石油、良港资源和好莱坞梦工厂的影响下,洛杉矶迅速发展为美国第二大城市,实现了“地中海愿景”的预期。

“新城市”与“新海洋”

接着侯深教授从“太平洋时代的新城市”和“城市时代的新海洋”两部分入手,进一步阐释了两座城市与海洋之间变动不居的关系。

作为“太平洋时代的新城市”,两城均在太平洋的影响下打破了自然的魔咒;享受着海洋时代的丰裕;拥有了发达的现代港口与现代贸易;依赖着由石油所支撑的经济;拥有了迷人的气候与新的审美,以及太平洋化的生态特征。故此,太平洋将这两个远隔万里的城市相结合,当不同的人群来到这两个位于海角的地方,建造海边的城市时,他们也为跨越太平洋构建了隐形的纽带。毫无疑问,贸易港口与军事基地是这两个城市的重要职能,但是海洋对它们的意义远不止于运输商品,进行战争的载体,甚至它也并不仅是鱼类、石油、矿产或者维持城市运转的其他能源与资源的仓库。在海洋与其海岸的深层历史中,海洋构成与人类历史共同演化的巨大生态系统,它是一切生命的源头,也在演化中不断参与、形塑着人类的历史,提供了种种可能,也设置了种种极限。而在其城市演化的浅层历史中,海洋成为一种现代性的象征,代表着新的审美,新的生活方式。更进一步而言,这两座城市都是复杂的人造生态系统,在这一系统中,所有人与地质、气候、洋流、动植物与微生物进行着共同的演化。一个星球城市始终与海洋以及地球的其他地方之间发生着互动。它建立在对自然的征服之上,在不可能之地实现种种可能,欢庆着技术的胜利与自信;但是,它同样呼吁着一种对现代的自然体验,在非文化的野性、壮伟与静谧中与自然相往来。海洋成为现代审美的实践之地,海岸城市吸引着百万计的人群去往那里,为了健康、休闲,为了某种时尚、某种生活方式,消费着自然,也成功地改变着海洋和海岸的环境现实。

洛杉矶

至此,侯深教授再次发问,大量人口选择向沿海城市聚集,其背后的推动力究竟何在?这是否仅是一种现代趋势,抑或其后有着某些更加古老的驱使力?在学者们惯常认为的经济牵引力之外,生态的、审美的、政治的因素又扮演着怎样的角色?这样的人口涌动与海洋之间发生着怎样的联系,又为之带来怎样的影响?这些问题环环相扣,引人深思。

所幸,侯深教授在“城市时代的新海洋”这一部分对上述问题作出了解答。她指出,太平洋在被视为继“第二地球”——美洲之后,另一可供开采的“最后的边疆”的同时,也将我们带入了一个有关城市和海洋的新悖论。传统农业时代的人群远离海洋,因为海洋完全不在其掌控之中。不安全感与不确定性阻止密集的人群迁往海岸,观察它的变化,享受它的壮美。而现代技术令海岸的生活成为可能,它消解了古老的恐惧,提供了新的安全感。20世纪的海岸城市似乎已经拥有在海岸居住的能力、他们从海洋中创造了新的土地,也看似创造了抗拒台风、飓风、地震、干旱,以及林林总总来自太平洋的危险的能力。无论这种能力是真实的还是幻觉,这些技术在太平洋的两岸鼓励着人们迁往海岸的躁动,也滋长着海岸生活坚实而安全的信心。在这些新的审美需求与技术制造的安全感的牵引下,人类趋向海洋,将太平洋视作“不竭”的腹地,享受其丰富的海洋资源和巨大的生物圈、将其作为天然免费的泄污口、填海造陆的新空间等。然而水能载舟,亦能覆舟,人类在改变甚至破坏海洋环境的同时,也将我们自身带入更多的危险与不确定性当中。

虽然侯深教授暂时也未想出有关这一悖论的可行答案,但她说道:“现代的海岸城市太过年轻,一个半世纪的城市历史很难验证它们是否已经成功地嵌入其所处之地经历的亿万年环境历史,是否能够在漫长的未来中,与之共存。但或许正如洛杉矶的环境史家迈克·戴维斯(Mike Davis)所言:‘我们自诩为这片土地的主宰,但其实我们只是过客。’”